私の父は、趣味の釣りに出かけたまま帰らぬ人となりました。

原因は「急性心不全」。——突然の別れでした。

そんな父が遺していたのが、「エンディングノート」。

銀行、財産、葬儀の希望など、淡々と記されていた内容が、葬儀を始めとした諸手続きにバタバタしてしまう私たち遺族にとって、スムーズに動くための道しるべになってくれました。

「いつか」は「今」起きてしまうかもしれない。

元気なうちにこそ、周りの大切な人のために遺しておきたいエンディングノートについて、私の体験談を交えてご紹介していきます。

はじめに|父、最期の日

父の訃報は、母からの電話で知りました。

その日、父は友人と二人で釣りに出かけていました。

漁港近くの駐車場に車を停め、釣り道具を持って釣り場にいざ向かんとした時に、突然倒れたとのこと。

一緒にいた友人や見ず知らずの周りの方々が、救急車の手配や救命措置をとってくれましたが、残念ながら搬送先の病院で亡くなってしまいました。

当時、父は71歳になったばかり。

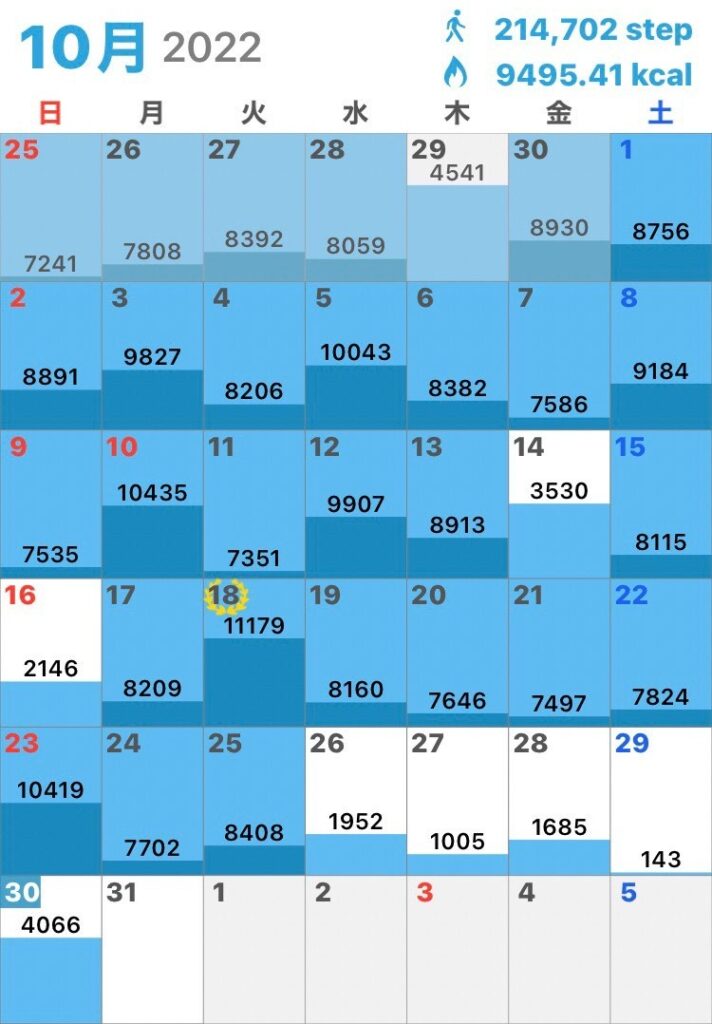

高血圧の持病がありましたが、毎日の日課としてウォーキングを続けており、1日8000歩を目標に歩いていました。

亡くなる前日までウォーキングしまくっていました。

(命日は10/26ですが、それ以降も歩数がカウントアップされているのは父宛に連絡が来る可能性を考えて、父のスマホを家族の誰かが常に携帯していたからです)

実家から離れて暮らしていた私ですが、亡くなる2週間前に帰省した時も元気な様子で、こんなに早く逝ってしまうとは思ってもみませんでした…。

突然の別れでしたが、悲しみに暮れる間もなく、葬儀の手配や諸手続きでバタバタしていました。

私も仕事を丸々一週間お休みすることに。

そんな中、父が遺していたエンディングノートを思い出します。

母も私も、父がエンディングノートを書いていること自体は知っていました。

しかし、そこには銀行や財産の情報、各種サイトのIDやパスワードなど、実用的な内容が詳しく記されており、改めてとても役立つことを実感しました。

エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分の人生の記録や、万が一のときに家族や遺族が困らないように伝えたいことを書き記すノートのことです。

主に財産・相続、医療・介護、葬儀の希望、家族へのメッセージなどが含まれます。

遺言書とは異なり、法的効力はありませんが、遺された家族の負担を減らし、意思を伝える手助けになります。

あおこ

あおこ「終活ノート」や「もしもノート」とも呼ばれています

亡くなった時だけでなく、認知症などで本人の判断能力が失われてしまった際にも役立ちます。

エンディングノートに書けることは主に以下の内容です。

- 銀行口座情報

- 保険情報

- クレジットカード情報

- 口座引落し

- ペット

- 医療・介護

- 葬儀・お墓

- 相続

法務省のホームページでは、エンディングノートが印刷できるようになっています。

どういった内容が書けるのかまずは覗いてみてはいかがでしょうか。⇒法務省ホームページ

父が実際に使用していたノートはKOKUYOのものでした。

シンプルながらも書きやすいので、私も使っています!

父が遺したエンディングノート

元気だった父がエンディングノートを遺していた理由

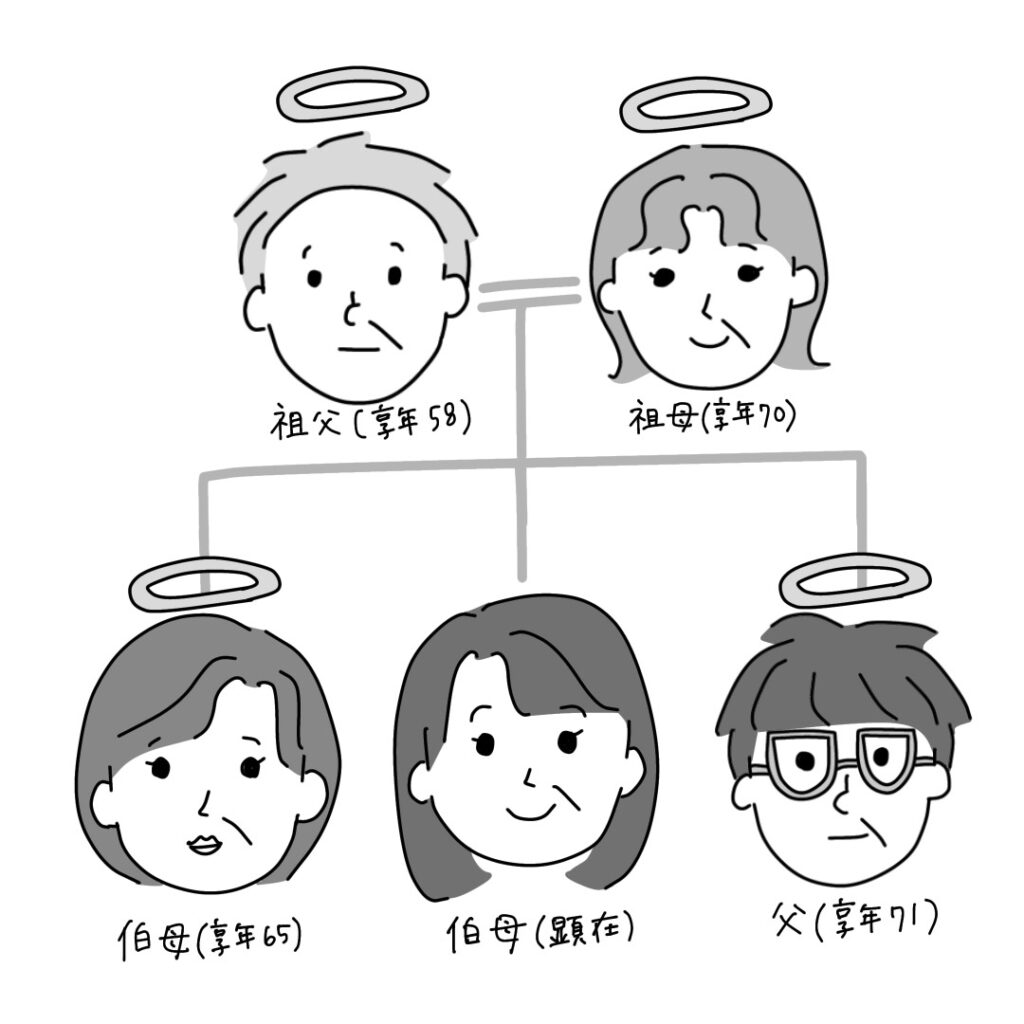

父方の家系は、みな短命でした。

父の姉(私から見ると伯母)も10数年前、お風呂場で急性心不全により他界しました。

亡くなる前は会社の社長としてバリバリ元気に働いていた矢先のこと、まだ65歳くらいだったので、父も自分事として捉えたのでしょう。

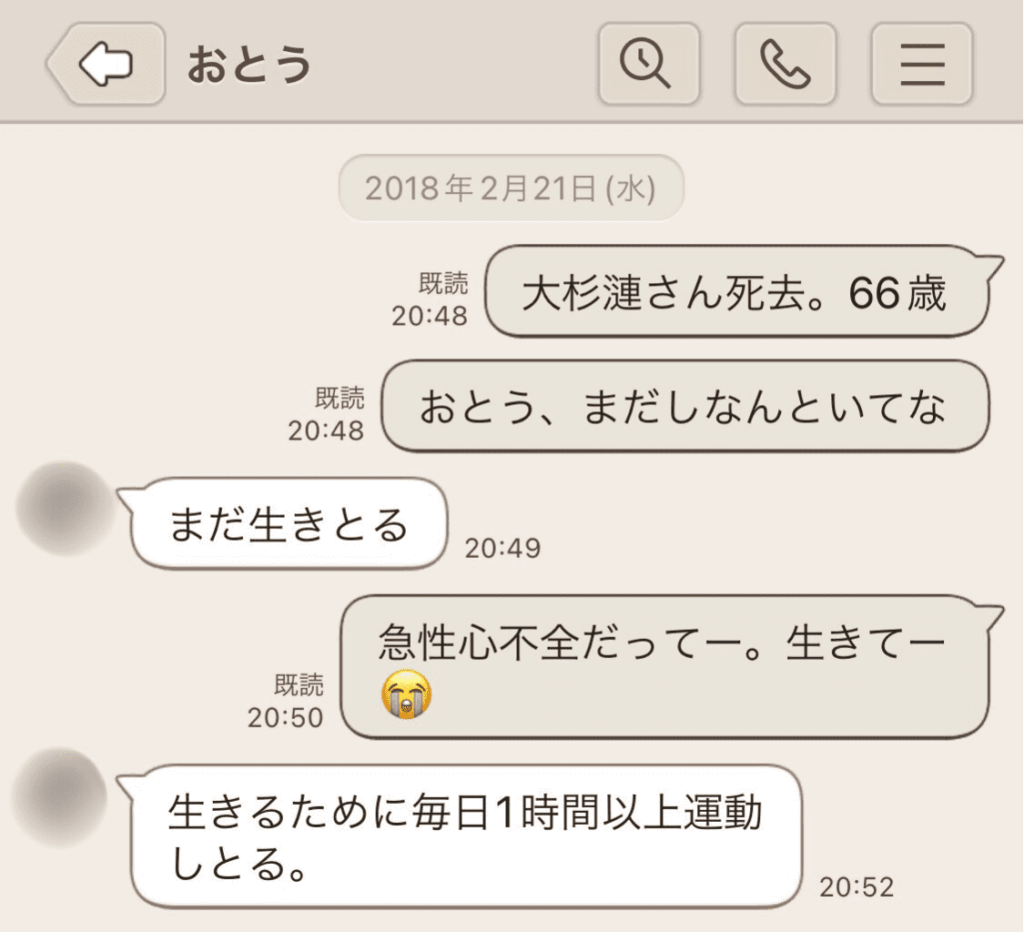

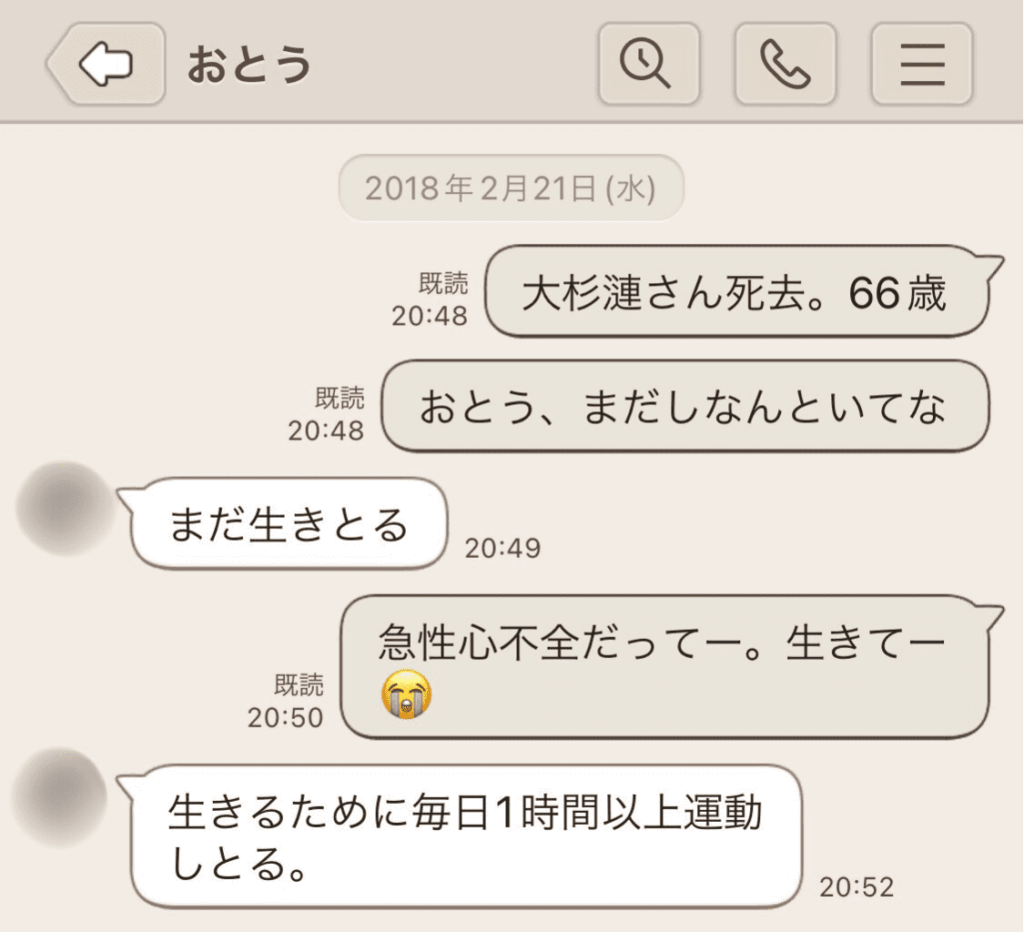

私も父の家系が短命であることを心配し、こんなLINEのやり取りをしていました。

(同じく急性心不全で亡くなることになる父…)

父が体調を崩した時は、コロリと逝きたいと言っていました。

その通りになったので父はよかったとか思っているんでしょうが、私はとても悲しかったなあ

父自身も短命の血があると自覚して、エンディングノートを書いていると生前話していました。

エンディングノートの内容

エンディングノートには、銀行や有価証券、保険などのことが記されていました。

父は分散して銀行にお金を預けていたので、相続の手続きがかなり大変でしたが、全て記載してくれていたので調べる手間が省けてスムーズに動くことができました。

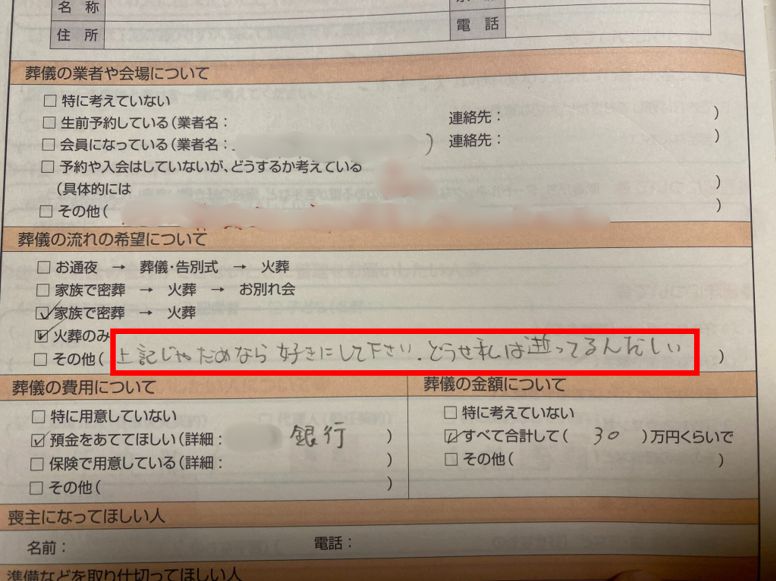

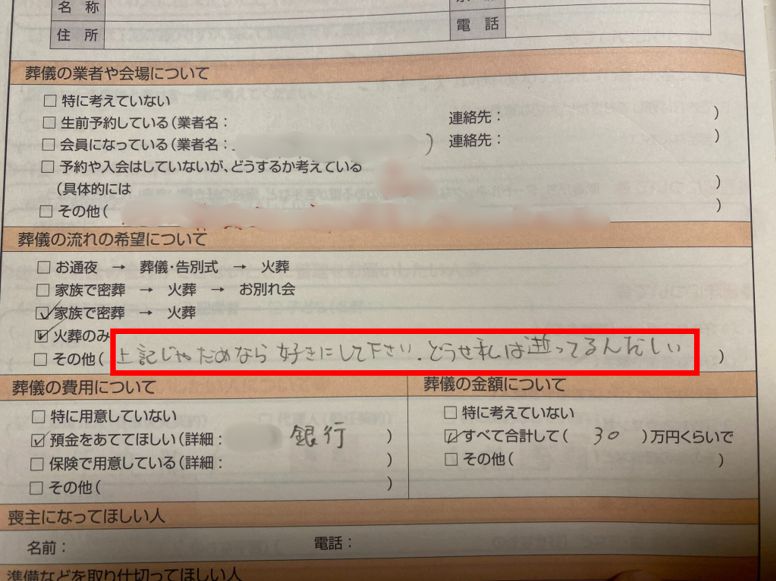

葬儀の希望

エンディングノートには希望する葬儀の形も書くことができます。

基本的に父は、遺された家族の負担にかからないことを一番に、葬儀の希望を記載していました。

希望が叶わない時は「好きにして下さい。どうせ私は逝ってるんだしい」という文言が父らしくて今でも笑ってしまいます

棺に入れてほしいものの中に、飼い猫の名前を書いていました。(もちろん冗談です)

父と猫は相思相愛だったので、本物の代わりに猫の写真を入れておきました。

葬儀で流したい音楽と遺影については、音源や具体的な写真の在り処が不明で結局使われませんでした。

生前に聞いておけばよかったなぁ。でも、突然のことだったからね…

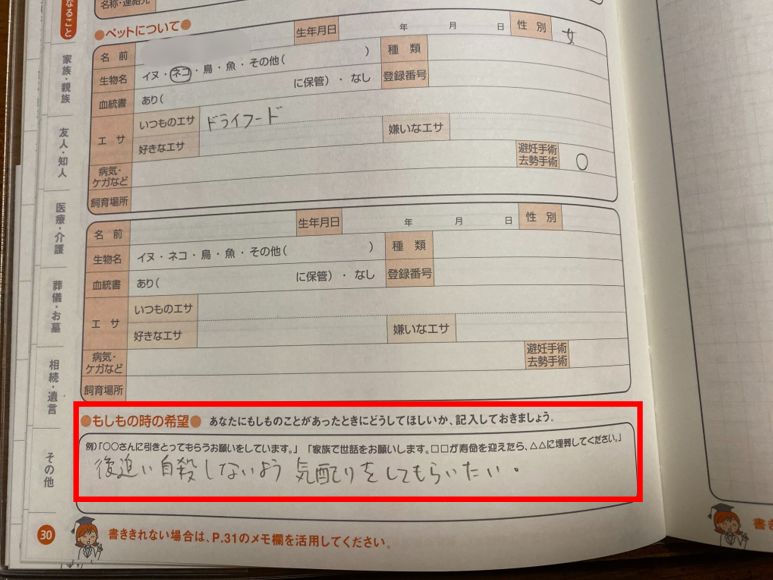

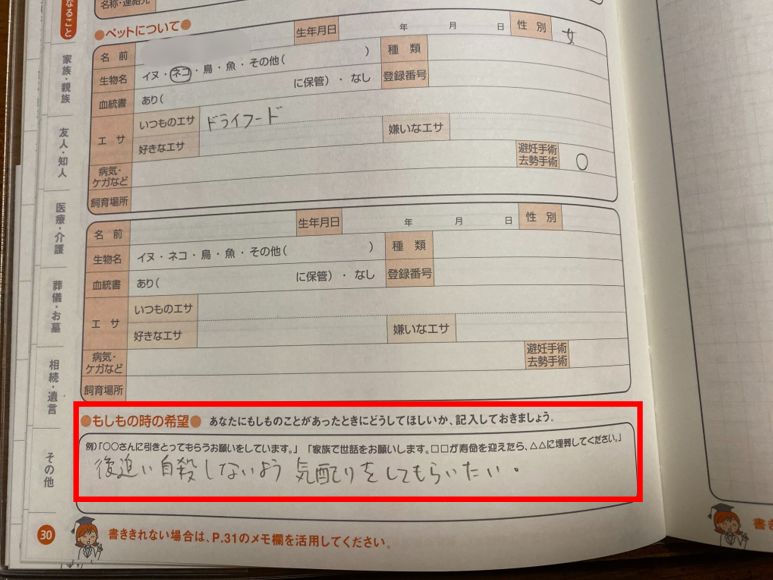

ペットについて

父が愛した飼い猫のことについて記載がありました。

四六時中一緒にいたので、もしものことがあれば、後を追わないように猫を見張っておいてほしいとのこと。

父らしいメッセージで笑っちゃう!

ちなみに猫は、今では母にべったりです(笑)

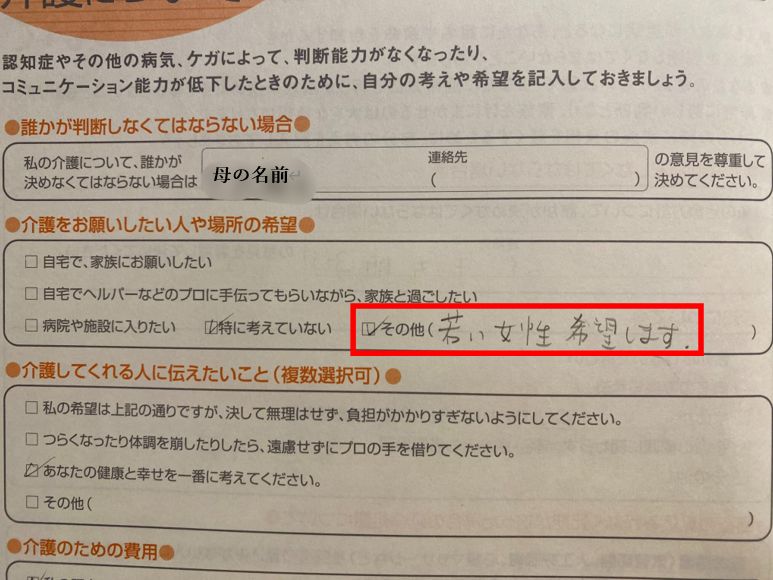

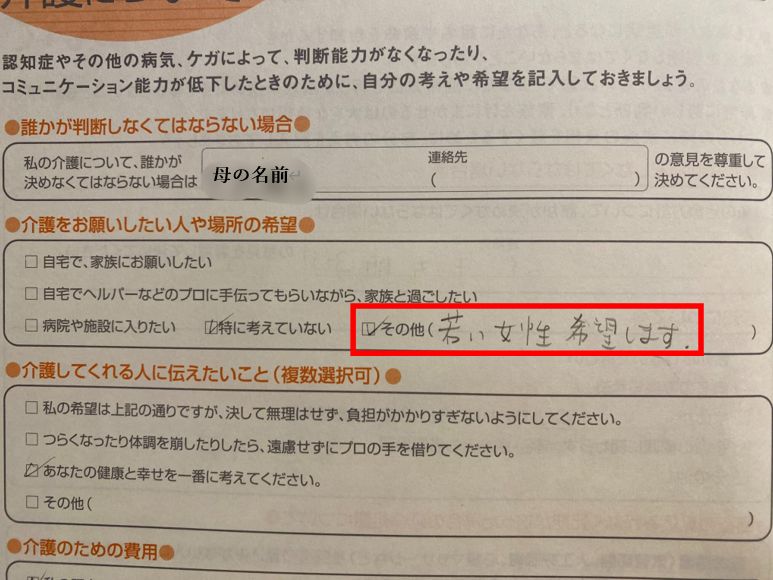

介護について

自分の認知能力が低下した時に備えて、介護の希望を書くこともできます。

父は介護ゼロで天国に行ってしまったのですが、基本的には介護をする人が負担にならないように、と記載されていました。

父らしい内容で、思わず笑ってしまうエンディングノートでした。

(父へ。ノートの内容をブログに載せてごめんね。許してね。)

父の直筆を見て思うこと

エンディングノートには、単なる情報整理以上の意味があります。

直筆の文字には、その人らしさが滲み出ていますよね

書き癖や字の強さ、クセのある漢字の形——そういうものを目にすると、「ああ、やっぱり父らしいな」と思い出がよみがえる。

たとえ声は聞けなくても、その人の存在を感じられるのが直筆の力だと思います。

エンディングノートは、遺された家族が手続きをスムーズに進めるためのものでもありますが、それだけでなく「大切な人のぬくもりを感じるもの」でもあるのかもしれません。

まとめ|元気なうちにこそエンディングノートを書こう!

エンディングノートは実用的な情報のみならず、遺された家族へのメッセージでもあります。

ノートがあったからこそ助かったこともあれば、もっと話しておけばよかったと思うこともあります。

けれど、父が生前に残してくれたこのノートが、私たち家族にとって大きな支えになったのは間違いありません。

エンディングノートは、ただの「終活のための記録」ではなく、遺された家族が故人を思い出し、その人の気持ちに触れることができる“最後の贈り物”のようなものです。

私自身、この経験を通じて、「自分もエンディングノートを残そう」と思うようになりました。

いつか訪れる“その日”のために——ではなく、大切な家族が困らないように、そして自分の想いをしっかり伝えるために。

この記事を読んでくださったあなたも、一度エンディングノートについて考えてみませんか?

未来の家族のために、今できることを始めてみるのもいいかもしれません。

エンディングノートの内容は定期的に見直しましょう♪